-

-

2024.04.03 (Wed)

気遣いのひと言 添える 日本人特有メールの書き方

私は奈良国立博物館で中国語担当として展示パネルの翻訳や文化財関係の国際交流などの業務に携わっている。働き始めた時、連絡係の方がいるため、翻訳作業を主にしていた私は、社内・社外メールのやり取りに関わらなかった。今は経験者として仕事をスムーズに進めるために、仕事の報告や連絡は自らメールで行うようになった。その中で、一番印象に残ったのは日本人特有のビジネスメールの書き方だ。敬語を用いる文面をはじめ、自分の好みや意見、都合を押し付けるのでなく、クッションのような言葉を添えることが勉強になった。

どこでもならはくオンラインNNM ONLINE

奈良博手帖

奈良博手帖

当館研究員が日々の研究や活動についてさまざまな視点でご紹介します。

※読売新聞奈良版に連載している「奈良博手帖」を読売新聞社の諒解のもとに転載しております。

研究員の肩書きは執筆時となります。

-

-

2024.03.29 (Fri)

銅匙 未使用で保管 作法や習俗 適合しなかった?

昨年11月下旬から1か月間、学術交流協定における在外研修のため、韓国の国立慶州博物館に滞在した。慶州は新羅の都があった地で、市内には古墳や遺跡、寺院が点在するとても魅力的な街だ。ひと月も滞在すると、韓国の人々の生活スタイルにも目が留まるようになる。中でも気になったのは、食作法だ。日本では食器を持ち、汁物は椀(わん)に口を付けて飲むが、韓国では食器を持たず、汁物はスッカラというスプーン(匙(さじ))で飲む。スプーンは我々にも馴(な)染(じ)みのある用具だが、スッカラは柄(持ち手)が長く、そしてすくう面が比較的平たい。柄が長いのは、食器を持たない食作法によるのだろう。

-

-

2024.03.19 (Tue)

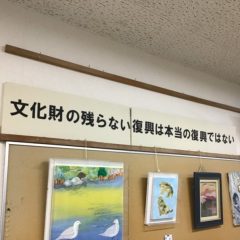

処置待つ 被災文化財 「レスキュー 厳しい未来」

来月11日で東日本大震災から13年が経ちます。一昨年の11月には津波で壊滅的な被害のあった陸前高田市立博物館(岩手県)も10メートル嵩上げした場所で活動を再開しました。元旦に起きた能登半島地震をはじめ、この13年の間に国内では大地震や大水害などがいくつもあり、東日本大震災はここ奈良でも人々の間では遠い存在になってしまったように感じます。

-

-

2024.02.21 (Wed)

「形の妙」最大の魅力 作品解説 学芸員の「思い」も

博物館の学芸員の仕事に、展示品のみどころを解説する、というものがある。講堂での講演会、展示室でのギャラリートークなど、解説の場にはいくつかのパターンがある。なかでも多いのが、展覧会カタログなどに作品解説の文章を書くことだ。当館の場合、1件の作品につき600字前後の分量で書くきまりがある。この限られた字数の中で、必要な情報をまとめるのは、案外難しい。「その作品は何か、どんな形をしているか、どうやって作られているか・・・」など、要領よく文章にする必要がある。単に短くまとめるには、専門用語を使うのが便利だが、内容がわかりにくくなるため、極力なじみのある言葉を使う。

-

-

2024.01.24 (Wed)

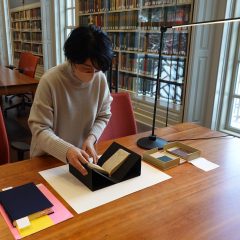

原本 息づかい感じる 米国に保管 フェノロサの資料

コロナ禍を経た昨年2月、アメリカ東海岸へ久しぶりに調査に赴いた。目的地はハーバード大ホートン・ライブラリーである。アメリカ最古の歴史を誇るこの大学には調査研究活動を支える73館もの図書館があり、ホートン・ライブラリーは稀(き)覯(こう)書や手稿などの特別コレクションを保管している。調査を希望したのはそこに蔵されるアーネスト・フェノロサ資料で、なかでも奈良・京都の社寺を調査した際のノートや、文部省や岡倉天心らとの間で交わされた文書・書簡類だ。

-

-

2023.12.27 (Wed)

祭礼の空間出現に高揚 1年に数日開かれる場所

奈良の町には、1年のうちわずか数日だけ開かれる特別な場所がある。12月の春日若宮おん祭にあわせて開かれる、奈良市餅飯殿町の大宿所(おおしゅくしょ)、春日大社参道沿いの御旅所(おたびしょ)。普段生活している町に何百年と続く祭礼の空間が出現すると、年の瀬で浮き足立った心も相まって、不思議と高揚した気分になる。新興住宅地で育った私には、日常生活の空間と歴史ある信仰の空間が入り混じる町の様子は新鮮で、とても魅力的だった。