-

-

2024.07.24 (Wed)

仏像 ヒーローのように 仏教美術 幅広い層に関心を

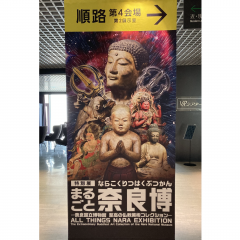

石川県立美術館(金沢市)で特別展「まるごと奈良博―奈良国立博物館 至高の仏教美術コレクション」が7月6日に開幕した。奈良博に収蔵される合計205件の名品によって日本仏教美術1400年の歴史をたどるもので、奈良博コレクションの魅力を館外で「まるごと」味わえるまたとない機会だ。

どこでもならはくオンラインNNM ONLINE

奈良博手帖

奈良博手帖

当館研究員が日々の研究や活動についてさまざまな視点でご紹介します。

※読売新聞奈良版に連載している「奈良博手帖」を読売新聞社の諒解のもとに転載しております。

研究員の肩書きは執筆時となります。

-

-

2024.07.03 (Wed)

次世代担う生徒に講演 文化財 未来への継承

博物館で文化財に関する業務に携わっていると、年に2、3回は外部から講演の依頼を受ける。テーマは仏像の歴史や奈良国立博物館の展覧会の紹介、内容はおまかせといったものまで様々だ。奈良の文化や奈良博の魅力をアピールする絶好の機会と思い、これまでできるかぎり引き受けてきたが、この春、東京のとある中学校からの依頼が舞い込んだ。

-

-

2024.06.19 (Wed)

祈りを集め 袈裟復活「令和の糞掃衣プロジェクト」

東京国立博物館所蔵の法隆寺献納宝物に「糞ふん掃ぞう衣え」という袈け裟さがある。伝承によるとこれは聖徳太子の持物であったという。昨年より神戸市の須磨寺ではこの袈裟を現代に復活させようという「令和の糞掃衣プロジェクト」が行われ、筆者はその監修をお手伝いさせて頂いた。

-

-

2024.06.05 (Wed)

感覚に訴える展示 「空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界」

現在、奈良国立博物館では空海(774~835年)の生誕1250年を記念する特別展を開催している。空海は日本史の教科書に必ず登場する、誰もが知っている偉人であり、今までも日本全国で空海を取り上げた展覧会が数多く開催されてきた。しかし、そもそも空海が生涯をかけて伝え、日本の文化に大きな影響を及ぼした密教とは何だったのか。この点について、展覧会などで説明される機会はあまりなかったのではないか。

-

-

2024.04.25 (Thu)

書き込み 先人の業績 追記や語句の訂正

私は、縁あって奈良国立博物館の仏教美術資料研究センターで司書として勤務している。これまで大学図書館で働いていたので、博物館の中にある図書館ならではもしくは当館ならではかもしれない違いを感じることがある。その一つは、書き込みを積極的には消さないという点だ。大正12年~昭和13年(1923~38年)刊行の文部省によって編集された「日本国宝全集」(日本国宝全集刊行会)全84巻は、高さ約43センチ、幅31センチの大型資料である。

-

-

2024.04.10 (Wed)

文化財の大敵 どう防ぐ 見た目は愛らしくても害虫

今の時期にコデマリやマーガレットなどの白い花をよく見ると、褐色や黄色、白色のまだら模様をした小さい昆虫が、花粉や花蜜を食べているのが目に入ります。その昆虫はヒメマルカツオブシムシといいます。成虫は非常に小さく、花粉や花蜜を一生懸命に食べている姿は愛くるしいですが、実は文化財を加害する昆虫の一種なのです。