-

-

2025.06.25 (Wed)

心に残った灯 長らく続く 「超 国宝」展 海外でも話題に

どこでもならはくオンラインNNM ONLINE

奈良博手帖

奈良博手帖

当館研究員が日々の研究や活動についてさまざまな視点でご紹介します。

※読売新聞奈良版に連載している「奈良博手帖」を読売新聞社の諒解のもとに転載しております。

研究員の肩書きは執筆時となります。

-

-

2025.05.29 (Thu)

文化財の保存 技術駆使 害虫対策 燻蒸装置役目終え

-

-

2025.05.02 (Fri)

屋根修繕 建物どう残す 仏教美術資料研究センター

-

_300dpi-240x240.jpg)

-

2025.04.09 (Wed)

新たな世界の夜明け象徴 開館130年「超 国宝」展

氷室神社(奈良市)の桜も開花して、ワクワクした空気の漂う季節。まもなく奈良国立博物館では開館130年記念「超 国宝―祈りのかがやき」(4月16日~6月15日)が開催されます。「超 国宝」とは一見して奈良博らしからぬタイトルですが、制度としての国宝を超えたものとして、国宝を生み出した人々の祈りに焦点を当て、その輝きの結晶として宗教美術をご紹介する企画です。

-

-

2025.03.27 (Thu)

新鮮な視点 作品に輝き 海外交流展の意義

奈良国立博物館に勤務してもうすぐ7年。その間、さまざまな業務に携わることができたが、なかでも濃密な経験になったのが、展覧会を通じた海外との交流だ。私にとっての最初の海外出張は2019年、アメリカのクリーブランド美術館で「神道」をテーマにした展覧会が開催されたときのこと。同展にはアメリカに所在するものはもちろん、日本からも関連の文化財が多数出品された。

-

-

2025.03.26 (Wed)

二月堂焼経 流出原因は 文化財 守り伝える難しさ

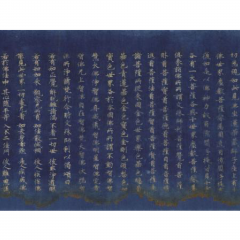

毎年修二会しゅにえ(お水取り)が行われる東大寺の二月堂には、かつて奈良時代の写経が安置されていた。深い紺色の紙に銀泥ぎんでいで書写された、60巻の「華厳経」だ。寛文7年(1667年)に二月堂を全焼させた火災により、経巻の上下端が焼け焦げており、「二月堂焼経やけぎょう」という通称で古美術愛好家の間で知られている。