神社に参拝する人びとを迎える一対の狛犬。本当は獅子・狛犬と区別されることをご存じですか。ふたつの霊獣が出会うまでには長い道のりがあり、ここ日本で独自の発展を遂げました。その歴史と造形の魅力をお話しします。

11月19日(日)「文化財を科学するⅧ」古代から近世にかけて製造された日本の貨幣について、東京国立博物館が所蔵するコレクションの科学分析した結果を中心に、最新の成果をお話しします。

12月17日(日)「藤原道長と紫式部の時代」平安時代中頃の貴族たちはどういう社会に生きていたのか、「摂関政治」とはどういうものであったのか、貴族の日記や文学作品から、時代を読み解きます。

2025年 春 庭園公開2021(令和3)年にクラウドファンディングにて支援金を募り、2022(令和4)年に庭園・茶室の整備を行いました。

茶室・八窓庵は、東大寺の四聖坊の「隠岐録」、興福寺の慈眼院の「六窓庵」とともに「大和三茶室」と言われた中で、奈良にただ一つ残ったものです。四畳台目、古田織部好みの多窓式の茶室です。

通常非公開の庭園・茶室を草花が色付くこの時季にぜひご高覧ください。

日時

2025年3月22日(土)~6月15日(日) 10時~16時

※月曜日・木曜日・5月7日(水)及び庭園・茶室の予約がある日を除く

※雨天の場合は中止いたします

◆ボランティアガイド開催日

3月22日(土)・29日(土)・4月12日(土)・19日(土)・5月3日(土)・17日(土)11時~15時

※ボランティアガイド開催時は、無料で入園していただけます。

注:3月29日(土)10時〜15時のみ庭園公開

3月30日(日)庭園公開なし

4月5日(土)12時~16時のみ公開 4月28日(月)庭園公開あり

5月1日(木)庭園公開あり

5月8日(木)庭園公開あり

5月11日(日)13時~16時のみ公開

5月23日(金)庭園公開なし

6月6日(金)〜6月15日(日)庭園公開なし

料金無料 どなたでもお入りいただけます。 予想以上のお客様がいらっしゃったので、4月1日(火)より当館観覧券をお持ちの方の入園とさせていただきます。ご了承いただきますようお願いいたします。

※4月29日(火)・5月18日(日)は「超 国宝」展のチケットのご提示をお願いいたします。

庭園入口

庭園 露地門よりお入りください。

※雨天の場合など臨時に公開を中止する場合がございます。ご不明点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ】奈良国立博物館

0742-22-4450(平日9時~12時、13時~17時)

※サイトの仕様上、この下に「お申込はこちら」との表記がありますが、事前申込みの必要はありません。直接お越しください。

2021(令和3)年にクラウドファンディングにて支援金を募り、2022(令和4)年に整備を行った庭園・茶室を公開いたします。(茶室は外観のみの公開となります。)茶室・八窓庵は、東大寺の四聖坊の「隠岐録」、興福寺の慈眼院の「六窓庵」とともに「大和三茶室」と言われた中で、奈良にただ一つ残ったものです。四畳台目、古田織部好みの多窓式の茶室です。

整備された庭園・茶室を紅葉が美しいこの時季にぜひご高覧ください。

日時

2025年10月25日(土)~11月10日(月) 10:00~16:00

※庭園ボランティアガイドの日

10月25日(土)・27日(月)・29日(水) 、11月1日(土)・3日(月・祝)・5日(水)

休園日

11月8日(土)

※雨天の場合やその他諸事情により、予告なく中止・変更する場合があります。

料金

無料

※ただし、第77回正倉院展及び名品展を観覧された方のみ入園可能。

庭園入り口でチケットをご提示ください。

※70歳以上、中高生、各種会員の方は、各種会員証・証明書をご提示ください。

庭園入口

庭園 露地門よりお入りください。

【問い合わせ】奈良国立博物館 総務課利用者サービス係

service_narahaku■nich.go.jp(■はアットマーク)

※サイトの仕様上、この下に「受付終了」との表記がありますが、事前申込みの必要はありません。直接お越しください。

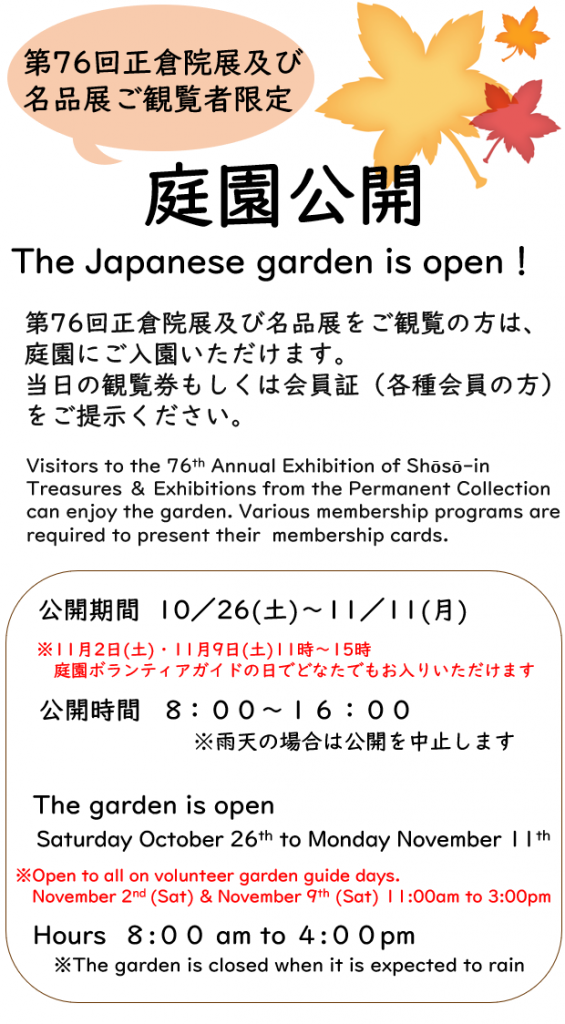

2021(令和3)年にクラウドファンディングにて支援金を募り、2022(令和4)年に整備を行った庭園・茶室を公開いたします。(茶室は外観のみの公開となります。)茶室・八窓庵は、東大寺の四聖坊の「隠岐録」、興福寺の慈眼院の「六窓庵」とともに「大和三茶室」と言われた中で、奈良にただ一つ残ったものです。四畳台目、古田織部好みの多窓式の茶室です。

整備された庭園・茶室を紅葉が美しいこの時季にぜひご高覧ください。

日時

2024年10月26日(土)~11月11日(月) 8:00~16:00

※ 庭園ボランティアガイドの日 11月2日(土)・11月9日(土) 11:00~15:00

※雨天の場合は中止いたします

料金

無料

※第76回正倉院展及び名品展の観覧券をご提示ください。

※70歳以上、中高生、各種会員の方は、各種会員証・証明書をご提示ください。

※ただし、11月2日(土)・11月9日(土)は庭園ボランティアガイドの日でどなたでもお入りいただけます

庭園入口

庭園 露地門よりお入りください。

※雨天の場合など臨時に公開を中止する場合がございます。ご不明点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ】奈良国立博物館 総務課事業推進係

0742-22-4450(平日9時30分~17時)

※サイトの仕様上、この下に「受付終了」との表記がありますが、事前申込みの必要はありません。直接お越しください。

2021(令和3)年にクラウドファンディングにて支援金を募り、2022(令和4)年に整備を行った庭園・茶室を公開いたします。(茶室は外観のみの公開となります。)茶室・八窓庵は、東大寺の四聖坊の「隠岐録」、興福寺の慈眼院の「六窓庵」とともに「大和三茶室」と言われた中で、奈良にただ一つ残ったものです。四畳台目、古田織部好みの多窓式の茶室です。

整備された庭園・茶室を木々の葉が生い茂るこの時季にぜひご高覧ください。

日時

2025年7月26日(土)~9月23日(火・祝) 10:00~16:00

休園日

毎週月曜日・木曜日、9月16日(火)

※ただし、8月11日(月)、9月15日(月)・22日(月)は公開します。

※雨天の場合や、その他諸事情により、予告なく中止・変更する場合があります。

料金

無料

ただし、当日名品展もしくは特別展を観覧された方のみ入園可能

*名品展のみ観覧された方は、当日観覧券を西新館エレベーター横カウンターにてご提示下さい。

(70歳以上、中高生、各種会員の方は、各種会員証・証明書をご提示下さい。)

庭園入口

西新館ピロティより庭へお入りください。

※庭園にお越しの際は、日傘や帽子の着用、こまめに木陰で休憩したり、水分・塩分補給を行うなど

熱中症にご注意ください。

【問い合わせ】奈良国立博物館 総務課 利用者サービス係

service_narahaku■nich.go.jp(■はアットマーク)

※サイトの仕様上、この下に「受付終了」との表記がありますが、直接お越しください。

2021(令和3)年にクラウドファンディングにて支援金を募り、2022(令和4)年に整備を行った庭園・茶室を公開いたします。(茶室は外観のみの公開となります。)茶室・八窓庵は、東大寺の四聖坊の「隠岐録」、興福寺の慈眼院の「六窓庵」とともに「大和三茶室」と言われた中で、奈良にただ一つ残ったものです。四畳台目、古田織部好みの多窓式の茶室です。

整備された庭園・茶室を木々の葉が生い茂るこの時季にぜひご高覧ください。

日時

2023年7月8日(土)~9月3日(日) 10:00~16:00

※ただし毎週月曜日・木曜日と庭園・茶室の予約がある日を除く

※雨天の場合は中止いたします

料金

無料

ただし、当日名品展もしくは特別展を観覧された方のみ入園可能

*名品展のみ観覧された方は、当日観覧券を西新館エレベーター横カウンターにてご提示下さい。

(70歳以上、中高生、各種会員の方は、各種会員証・証明書をご提示下さい。)

庭園入口

西新館ピロティより庭へお入りください。

※毎週月曜日・木曜日と庭園・茶室の予約がある日は庭園公開を中止いたします。その他雨天の場合等

臨時に公開を中止する場合がございます。ご不明点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ】奈良国立博物館 総務課事業推進係

0742-22-4450(平日9時30分~17時)

※サイトの仕様上、この下に「受付開始前」との表記がありますが、事前申込みの必要はありません。直接お越しください。

令和7年(2025)4月29日、奈良国立博物館(奈良博)は開館130年を迎えました。奈良博はこの歴史と伝統を重んじつつ、次の130年を見据えて「新奈良博宣言」を発表し、新時代にふさわしい「新奈良博」を目指して、長期的な視点で様々な取り組みを行っていきます。

本年の講座では、この開館130年を記念して、奈良博の130年の歩みを近代以降の文化財保護の流れとともに振り返り、これからの奈良博を考えるため、奈良博と関わりの深い先生方もお招きし、様々な視点よりお話しいたします。奮ってご参加ください。

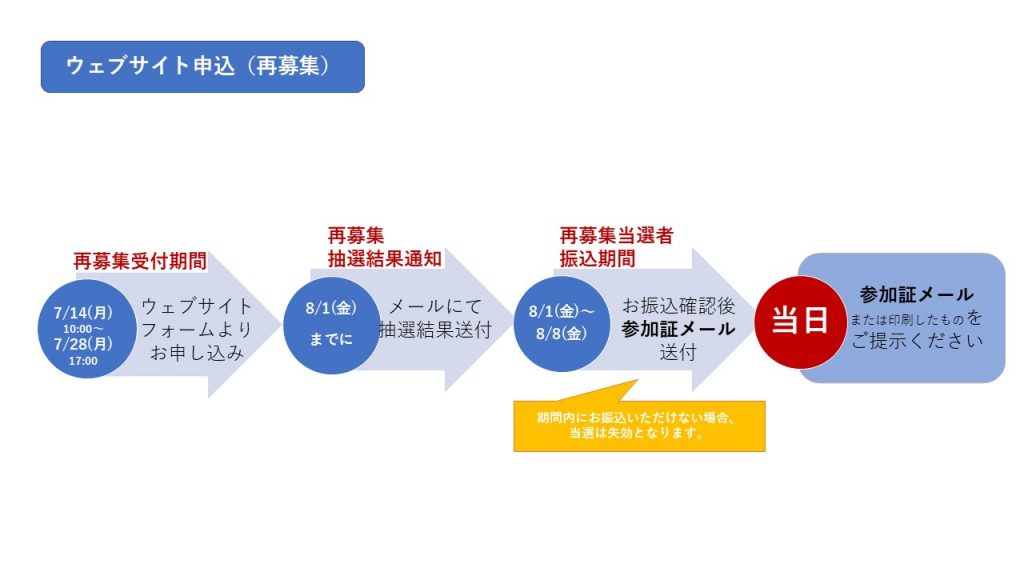

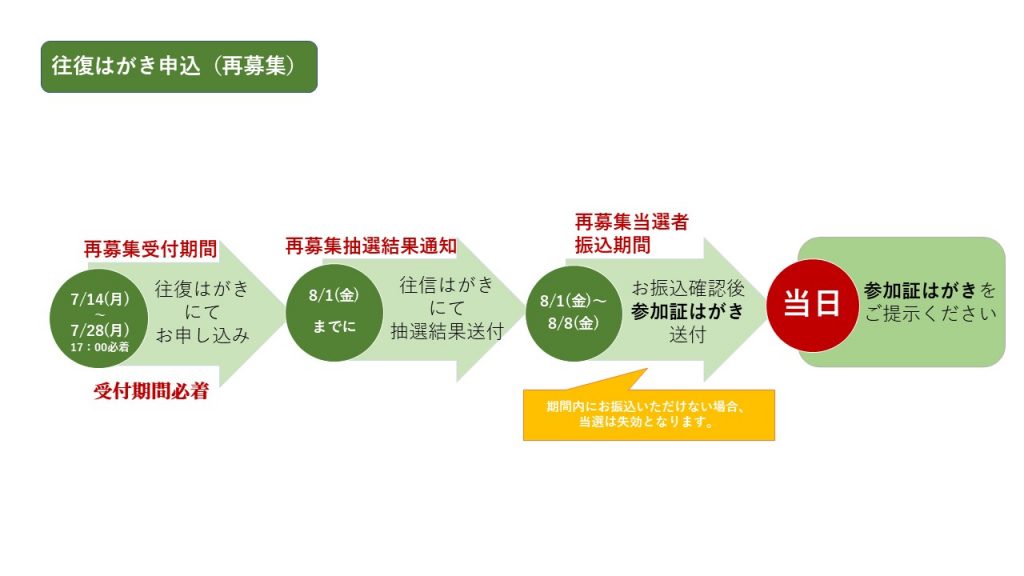

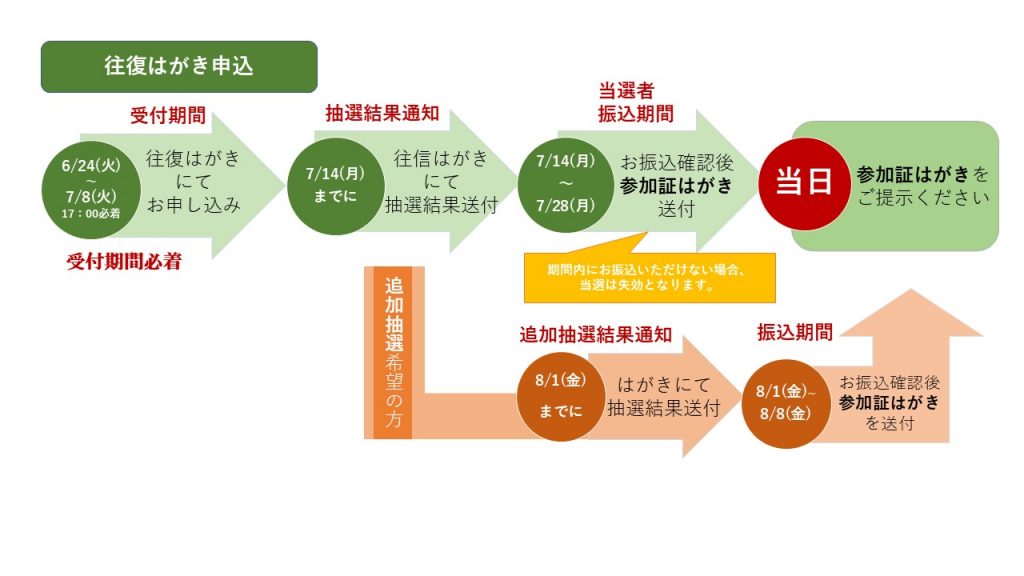

★このたび、新たに追加募集を行うことになりました。

申込期間については下記に掲載をしている再募集の申込フローをご確認いただきますようお願いいたします。

なお、誠に申し訳ございませんが、6月24日(火)~7月8日(火)の期間にすでにご応募されている方に関しましては追加募集のご応募を、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

上記期間にすでにご応募いただき、落選になった方で追加抽選をご希望されていた方は、今回の追加募集とともに抽選させていただきます。

- 日時 2025年8月28日(木)・8月29日(金)

- 会場 奈良国立博物館 講堂

- 定員 180名 ※申し込み人数が定員を超えた場合は抽選

- 受講料 1,500円(税込)

- 主催 奈良国立博物館

◆ プログラム

・2025年8月28日(木)9:15~ 受付・開場

開会挨拶 9:45~10:00

第一講 10:00~11:30 「東大寺の宝物展観と奈良博覧会」

坂東 俊彦氏(東大寺史研究所研究員)

第二講 13:00~14:30 「帝国奈良博物館の成立」

中野 慎之氏(文化庁文化財調査官[絵画部門])

第三講 14:45~16:15 「奈良博仏像コレクションの形成」

山口 隆介(当館学芸部文化財課美術工芸室長[彫刻担当])

・2025年8月29日(金) 9:30~ 受付・開場

第四講 10:00~11:30 「「やさしくなれる」奈良博になるために」

吉澤 悟(当館学芸部長)

第五講 13:00~14:30 「奈良博のこれまでとこれから」

内藤 栄氏(大阪市立美術館館長)、井上 洋一(当館館長)

閉会挨拶 14:30~14:45

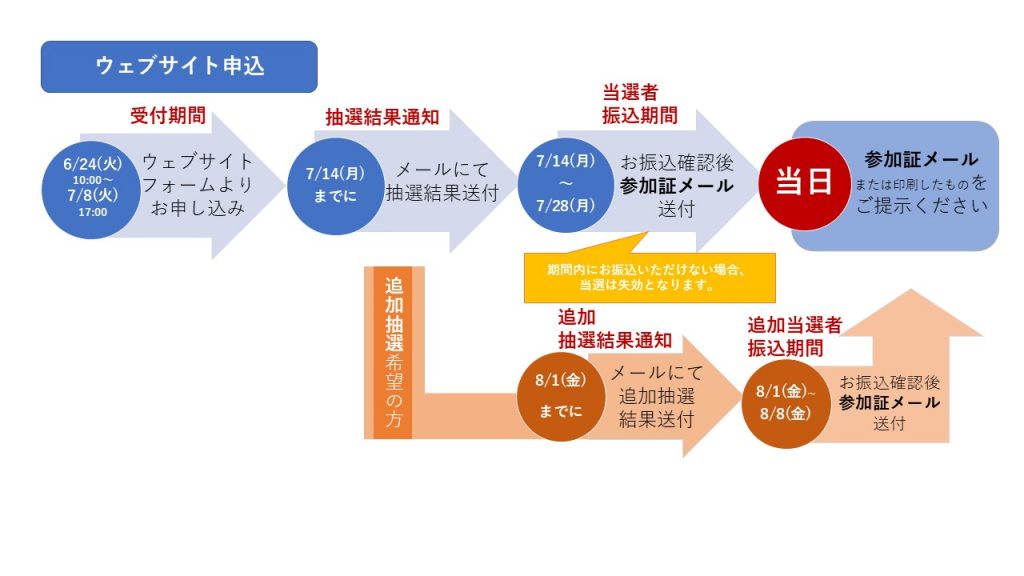

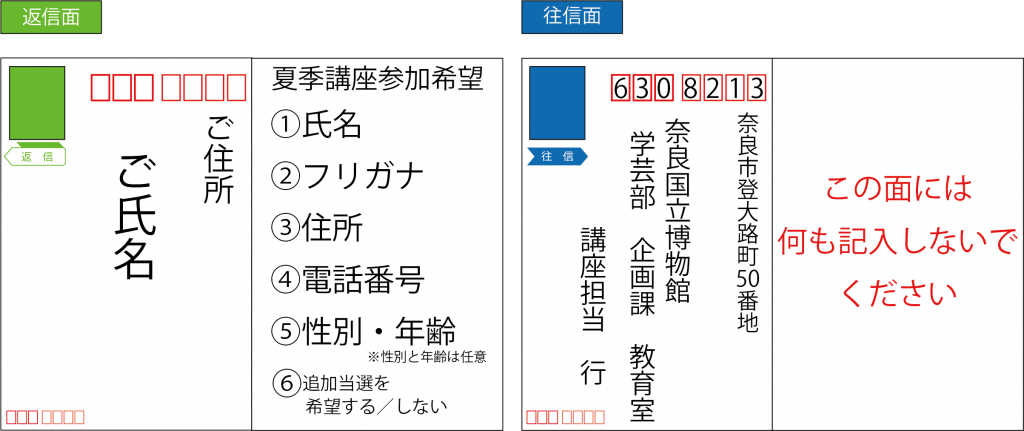

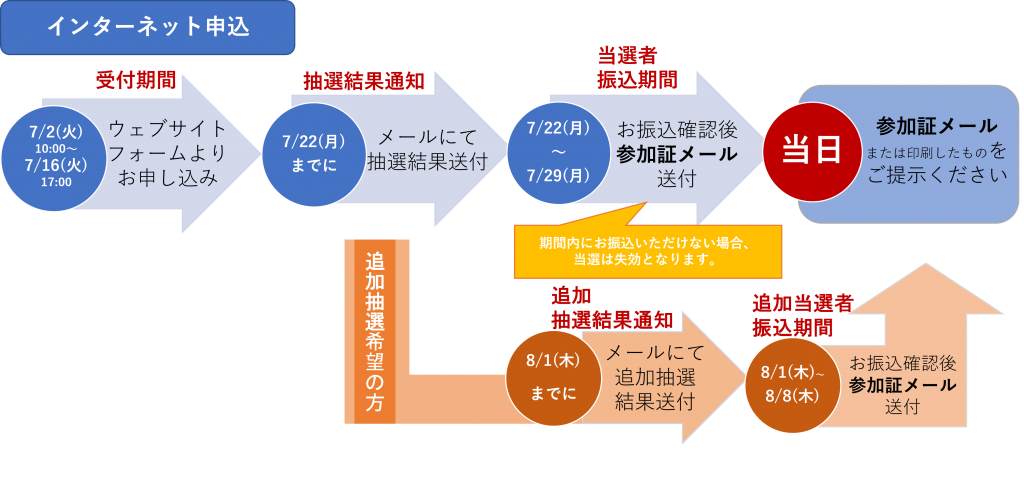

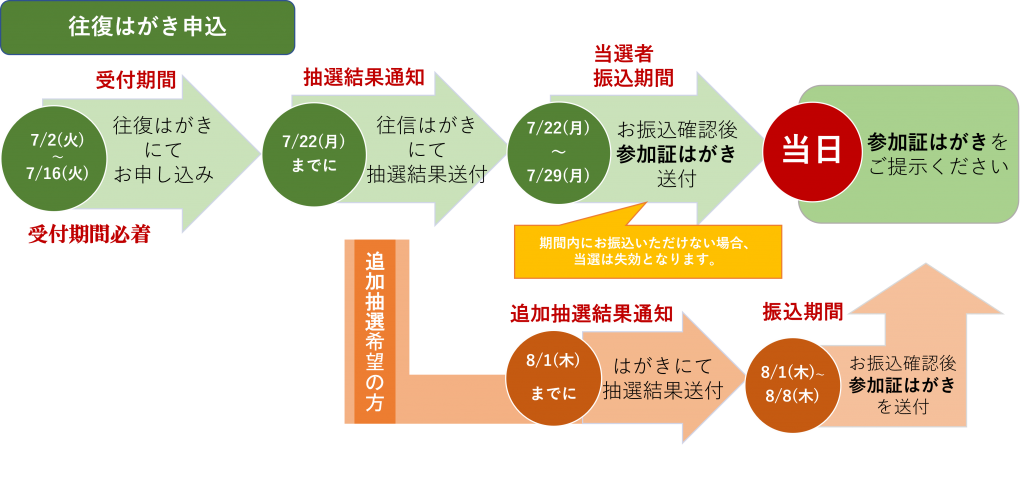

◆ 申し込み方法

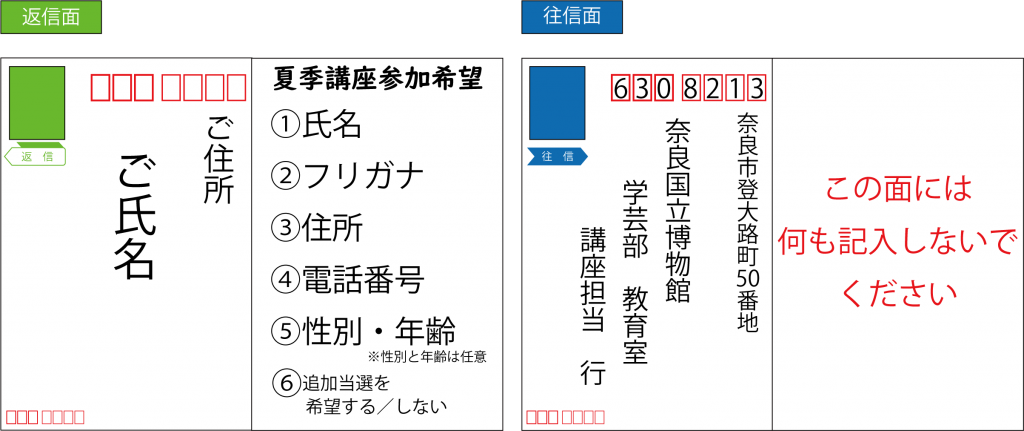

- ・ウェブサイトの申込フォームへのご入力、または往復ハガキに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

- ・追加抽選の当選者には、8月1日(金)までにご連絡いたします。メール、または往信ハガキに記載の方法で、受講料をお振込みいただきます。

- ・受講料のお振込みを確認後、参加証メール、または参加証ハガキをお送りします。

- ・当日、参加証メールまたは印刷したもの、または参加証ハガキをご提示ください。

- ・期間内にお振込いただけない場合、当選は失効となります。

- ・

当選者にキャンセルが発生した場合、追加抽選を実施予定です。追加抽選をご希望の方は、受付フォーム内の該当箇所にチェック、往復ハガキ申し込みの場合はハガキにご記載ください。

ご注意

※応募はお1人様1回でお願いいたします。

※お客様都合による、お振込み後の返金はできません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※夏季講座ご聴講の方々には、仏像館で開催されている名品展にご入場頂けるチケット(使用期限:令和8年3月31日まで)をお渡しします。

※オンライン(YouTube)配信は行いませんので、予めご了承ください。

第50回 奈良国立博物館夏季講座 「神々の信仰をめぐる美術」今夏、奈良国立博物館ではわくわくびじゅつギャラリー「フシギ!日本の神さまのびじゅつ」を開催いたします。この機会に合わせまして、夏季講座「神々の信仰をめぐる美術」を実施いたします。神像、古神宝、垂迹画、能楽など、神への信仰に関わる美術や芸能について、様々な研究分野の第一線でご活躍の先生方をお招きし、ご講演を頂きます。奮ってご参加ください。

- 日時 2024年8月22日(木)・ 8月23日(金)

- 会場 奈良国立博物館 講堂

- 定員 180名 ※定員を超えた場合は抽選

- 受講料 2,500円(税込)※参加証の提示でわくわくびじゅつギャラリー「フシギ!日本の神さまのびじゅつ」・特別陳列「泉屋博古館の名宝―住友春翠の愛でた祈りの造形―」・名品展にご入場頂けます。

- 主催 奈良国立博物館

◆ プログラム

・2024年8月22日(木)13:00~ 受付・開場

開会挨拶 13:30~13:35

第一講 13:35~15:05 「神像彫刻の造形的特質と意義」

山下 立氏(龍谷大学文学部非常勤講師)

第二講 15:20~16:50 「《辟邪絵》から読み解く中世の鬼神の姿」

梅沢 恵氏(共立女子大学准教授)

・2024年8月23日(金) 9:30~ 受付・開場

第三講 10:00~11:30 「獅子・狛犬の歴史と造形―神々をまもる霊獣」

内藤 航(奈良国立博物館学芸部研究員)

第四講 13:00~14:30 「熊野速玉大社の古神宝類にみる熊野の神々」

安永 拓世氏(成城大学文芸学部芸術学科准教授)

第五講 14:45~16:15 「能楽からみた神々の造形」

高橋 悠介氏(慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授)

閉会挨拶 16:15~16:20

◆ 申し込み方法

- ・申込フォームへのご入力、または往復ハガキに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

- ・抽選結果は、7月22日(月)までにご連絡いたします。メール、または返信ハガキに記載の方法で、受講料をお振込みいただきます。

- ・受講料のお振込みを確認後、参加証(メールまたはハガキ)をお送りします。

- ・当日、参加証をご提示ください。

- ・期間内にお振込いただけない場合、当選は失効となります。

- ・当選者にキャンセルが発生した場合、追加抽選を実施予定です。追加抽選をご希望の方は、受付フォーム内の該当箇所にチェック、往復ハガキ申し込みの場合はハガキにご記載ください。

ご注意

※応募はお1人様1回でお願いいたします。

※お客様都合による、お振込み後の返金はできません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※本参加証のご提示で、当館のわくわくびじゅつギャラリー「フシギ!日本の神さまのびじゅつ」・特別陳列「泉屋博古館の名宝―住友春翠の愛でた祈りの造形―」・名品展にご入場頂けます。また、8月22日・23日に限り、再入場が可能です。同展の開場時間は午前9時30分~午後5時です(入場時間は午後4時30分まで)。

※オンライン(YouTube)配信は行いませんので、予めご了承ください。