本展をもっと楽しむための、担当学芸員による親子向けスライドトークです。(午前・午後ともに同内容です。)

- 時間:10:30~11:15(10:00 開場)

- 会場:当館講堂

- 対象:小・中学生とその保護者

- 定員:各回30組(事前申込先着順)

- 参加費:無料(展覧会観覧券等の提示は不要)

- 申込方法:申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください(WEB申込のみとなります)。

- ◆当日ご入場の際には、受付完了メール画面をご提示ください。(画面のスクリーンショットまたは印刷したものでも可)

※聴講には事前申込が必要です。(当日申込でのご参加はできません。)

※受付完了メールで展覧会場に入場することはできません。

今から1300年以上前の飛鳥・奈良時代に作られた日本の戸籍について、その制度と実態をお話しします。現存する戸籍の多くは正倉院に伝来しましたので、今回は正倉院文書の全体像にも言及しつつ、戸籍を読んでみたいと思います。

11月20日(日)「古写真と仏像研究」たった1枚の古写真が、仏像の知られざる歴史の一側面を明らかにすることがあります。仏像研究における古写真の有用性について、近年の調査成果をふまえてお話しします。

8月6日 (土)「貞享本當麻曼荼羅とその周辺」※抽選による座席指定制となります。

- 申込方法:

●インターネットから応募する場合

申込フォームより 必要事項をご入力の上、お申し込みください。

- ●はがきまたはファクスから応募する場合

- はがきまたはファクスに、代表者の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号と同伴者(1名まで)の氏名、年齢、参加希望日を明記して、下記へご応募ください。

はがき:〒539-0041(住所不要)読売新聞大阪本社文化事業部「中将姫展」公開講座係

ファクス:06-6366-2370

参加証の送付:当選者には、7月14日(木)までに参加証をお送りします。当日必ずご持参ください。

ご注意

※はがきでの応募の際、消せるボールペンは使用しないでください。

※お預かりした個人情報は、本公開講座の連絡のみに使用します。

※参加証で展覧会場に入場することはできません。

【募集に関するお問い合わせ】読売新聞大阪本社文化事業部 電話:06-6366-1848(平日午前10時~午後5時)

YouTube動画限定公開 第1回 如来「東アジア世界のブッダの姿」7月16日(土)実施の講座の動画を終了後に申込制で無料配信いたします。(申込は7月25日から)

- 先着500名限定(要申込)※定員に達し次第受付を終了いたします。

- 申込方法:申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください(WEB申込のみとなります)。

ご入力いただいたメールアドレスに動画視聴のURLが記載されたメールをお送りいたします。URLにアクセスして動画をお楽しみください。 - 動画公開期間:7月25日(月)10:00~8月16日(火)17:00

ご注意

※視聴は申込された本人のみに限ります。

12月18日(日)「如来像の着衣について」奈良国立博物館が今年制作した仏像のレプリカなどを用いて、飛鳥時代から鎌倉時代までの仏像が、どのような衣(ころも)の着方をしているのかを分析し、仏像の衣文の美にせまります。

8月20日 (土)「中将姫説話の展開」※抽選による座席指定制となります。

- 申込方法:

●インターネットから応募する場合

申込フォームより 必要事項をご入力の上、お申し込みください。

- ●はがきまたはファクスから応募する場合

- はがきまたはファクスに、代表者の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号と同伴者(1名まで)の氏名、年齢、参加希望日を明記して、下記へご応募ください。

はがき:〒539-0041(住所不要)読売新聞大阪本社文化事業部「中将姫展」公開講座係

ファクス:06-6366-2370

参加証の送付:当選者には、7月14日(木)までに参加証をお送りします。当日必ずご持参ください。

ご注意

※はがきでの応募の際、消せるボールペンは使用しないでください。

※お預かりした個人情報は、本公開講座の連絡のみに使用します。

※参加証で展覧会場に入場することはできません。

【募集に関するお問い合わせ】読売新聞大阪本社文化事業部 電話:06-6366-1848(平日午前10時~午後5時)

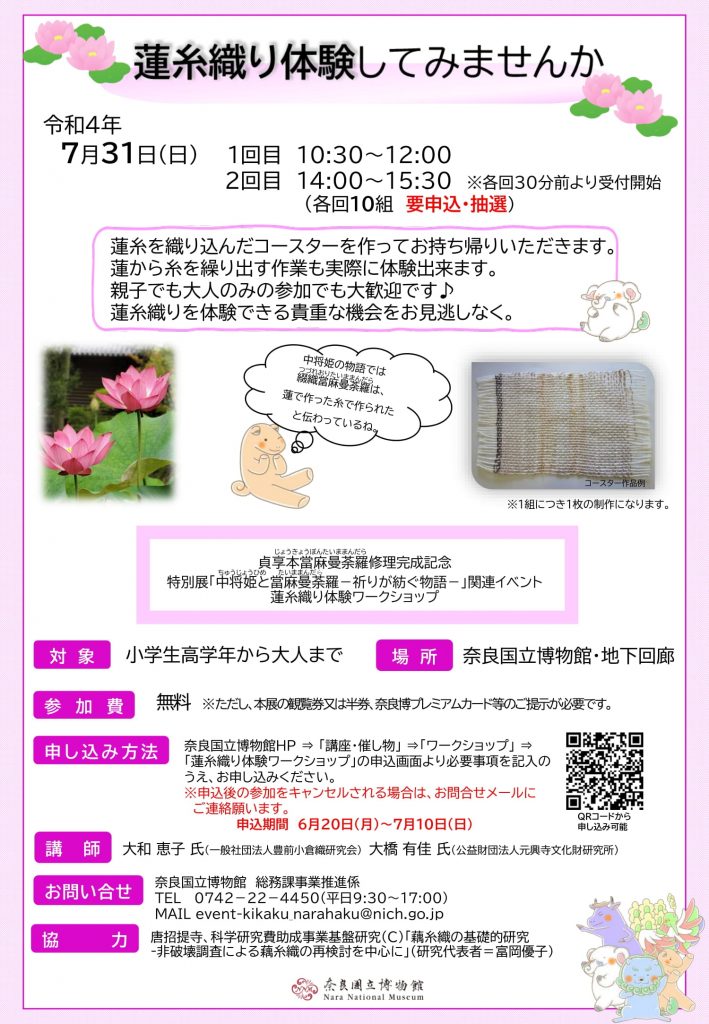

7月31日(日)「 蓮糸織り体験ワークショップ」貞享本當麻曼荼羅修理完成記念

特別展「中将姫と當麻曼荼羅―祈りが紡ぐ物語ー」関連イベント

中将姫の物語に登場する綴織當麻曼荼羅(国宝)は、蓮から作った糸を織って作られたと

伝わります。このワークショップでは、蓮から糸を繰り出す作業を実際に体験していただき、

蓮糸を織り込んだコースターを制作してお持ち帰りいただきます。

会場:奈良国立博物館 地下回廊

講師:大和 恵子(一般社団法人豊前小倉織研究会)

大橋 有佳(公益財団法人元興寺文化財研究所)

日時:令和4年7月31日(日)(各回30分前より受付開始)

1回目:10時30分~12時00分

2回目:14時00分~15時30分

料金:無料

※ただし、本展の観覧券または半券、奈良博プレミアムカード等の

提示が必要です

定員:各回10名 (要事前申込 抽選)

応募期間 6月20日(月)~7月10日(日)

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催を中止または内容を変更する場合がございます。

- 時間 : 13:30~15:00 (13:00 に開場) 会場 : 当館講堂

- 定員 : 90名(事前申込)※抽選による座席指定制です。

- 聴講無料 ※ただし聴講には事前申込が必要です。(展覧会観覧券等の提示は不要)

- 申込方法:申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください(WEB申込のみとなります)。

- ◆当選者には、7月1日(金)までに参加証をお送りします。当日必ずお持ちください。

ご注意

※応募は各回お1人様1回でお願いいたします。 ※参加証で展覧会場に入場することはできません。

※YouTube 動画公開は本ページにて後日申込を受け付けます。

- 時間 : 13:30~15:00 (13:00 に開場) 会場 : 当館講堂

- 定員 : 90名(事前申込)※抽選による座席指定制です。

- 聴講無料 ※ただし聴講には事前申込が必要です。(展覧会観覧券等の提示は不要)

- 申込方法:申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください(WEB申込のみとなります)。

- ◆当選者には、7月8日(金)までに参加証をお送りします。当日必ずお持ちください。

ご注意

※応募は各回お1人様1回でお願いいたします。 ※参加証で展覧会場に入場することはできません。

※YouTube 動画公開は本ページにて後日申込を受け付けます。