2025.10.16 (木)

美しい写経 誰の手で 書写専門職 正確な仕事

仏教が伝わって以来、日本では様々な人々により写経が行われてきた。理由の一つは、僧侶がテキストとして学び教えを伝えるためだ。しかし一般の人々が写経する理由の多くは、功徳(幸せをもたらす善い行い)になるからであった。自ら写経するのはもちろん、費用や材料を用意して他者に依頼しても功徳は同じである。

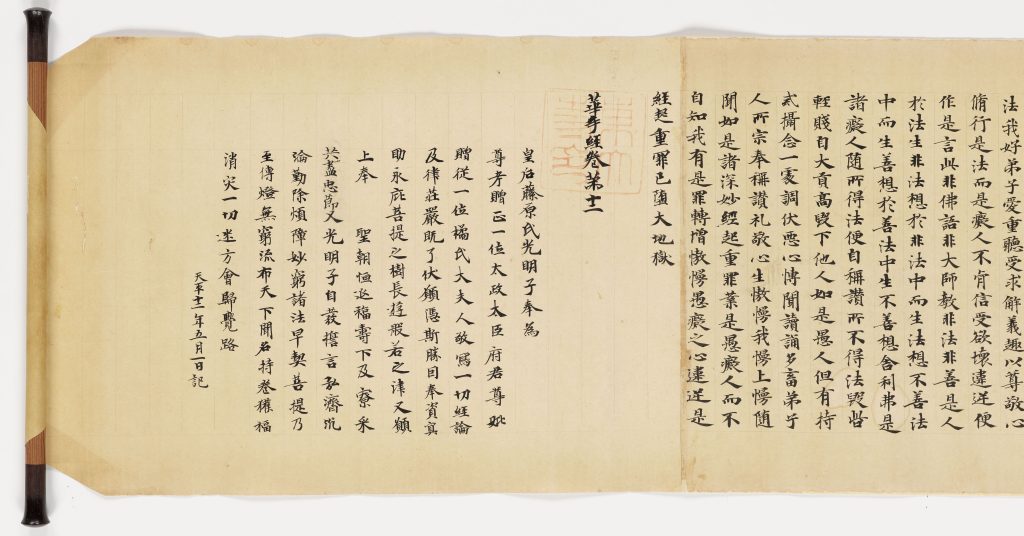

奈良時代には仏教を重視する政策が次々と実施されたが、その一つとして膨大な写経が行われた。最も有名なものが、光明皇后が亡き父母のため書写させた一切経、「五月一日経」だろう(写真)。一切経とは、仏の教えを記した「経」、僧尼の守るべき規則「律」、教えを解釈した「論」からなる仏教典籍の総称である。全体でどのくらいかというと、例えば中国・唐代に編纂された「開元釈教録」(730年以降成立)という仏典目録では、1076部・5048巻とされている。これが何セットも書写され、また個別の経典を100セット、1000セット書写するといった大量写経が折に触れ行われていた。

この写経を行っていたのは僧侶ではない。写経を行う官立の機関、「写経所」で働く書写専門の技術者たちであった。文字を正確に、美しく書ける者がこの仕事につき、毎日写経していたわけである。書写した巻数は給与に直結しており、誤字脱字があればその分がひかれるというシビアな仕事だった。その地道で過酷な仕事は、例年当館の正倉院展にも出陳される、写経所の記録で知ることができる。整然と並ぶ美しい文字には、こうした歴史が隠れている。

( 奈良国立博物館列品室長 斎木涼子 )

[読売新聞(奈良県版・朝刊) 2025年10月1日掲載]